Baiser au grenier

Nos maisons modernes n’ont plus de grenier. Sous prétexte d’isolation, on a pulvérisé sous les combles des mètres cubes de laine de roche et on ne peut plus y

accéder que par une trappe carrée de cinquante centimètres de côté. Néanmoins, sur l’échelle des fantasmes, le grenier demeure aussi excitant que la cabane dans un arbre, la grotte de Calypso ou

l’arrière-cuisine. C’est navrant ! La réputation érogène du grenier est surfaite. Si malgré tout, vous tenez vraiment à monter baiser au grenier, permettez-moi de vous donner quelques

conseils.

Tout d’abord, assurez-vous, pour votre partenaire et vous-même, de votre absence d’allergie à la poussière, aux acariens, araignées et crottes de souris – qu’elles soient chauves ou non. N’hésitez pas à procéder aux examens nécessaires. Le temps que vous y êtes, faites aussi le test pour les pollens (au grenier, on trouve parfois de vieux bouquets de fleurs séchées), la cellulose (vieux journaux et livres), les poils en tous genres (peluches, fourrures, peaux de lapin…)

Autre précaution utile, demandez auparavant à votre partenaire si elle – ou il, on ne sait jamais – souffre de claustrophobie. En effet, la plupart des greniers sont si bas de plafond et si mal éclairés qu’une crise d’angoisse ruinerait tous vos projets.

Enfin, évitez les conditions extrêmes : les chaudes journées d’été où l’air devient suffocant et la froidure de l’hiver peu favorable au déshabillage sous les tuiles ou les ardoises.

Admettons donc que vous soyez vraiment motivé et ayez rempli toutes les conditions précédemment passées en revue. Vous voici donc par une douce après-midi de printemps, en week-end chez vos grands-parents et, usant de je ne sais quel grossier stratagème, vous invitez votre amie à vous accompagner sous les toits…

Erreur ! Les

greniers familiaux sont à proscrire ! Vous risquez d’y découvrir malgré vous des secrets de famille : des photos ou lettres compromettantes (lettres d’amour ou de rupture, peu

importe) ; un extrait de naissance vous révélant par exemple la véritable identité de votre père génétique ; le livret militaire de votre oncle adoré où il apparaît qu’il est passé en

cour martiale pour conduite déshonorante face à l’ennemi ; ou encore un vieil article de journal consacré à l’inculpation de votre grand-père dans une sale petite affaire de mœurs… Bref,

autant de coupe-faim qui auront tôt fait d’anéantir vos appétits libidineux.

Erreur ! Les

greniers familiaux sont à proscrire ! Vous risquez d’y découvrir malgré vous des secrets de famille : des photos ou lettres compromettantes (lettres d’amour ou de rupture, peu

importe) ; un extrait de naissance vous révélant par exemple la véritable identité de votre père génétique ; le livret militaire de votre oncle adoré où il apparaît qu’il est passé en

cour martiale pour conduite déshonorante face à l’ennemi ; ou encore un vieil article de journal consacré à l’inculpation de votre grand-père dans une sale petite affaire de mœurs… Bref,

autant de coupe-faim qui auront tôt fait d’anéantir vos appétits libidineux.

Le second danger tout aussi redoutable dans les greniers familiaux, c’est la nostalgie. Que d’émotion lorsque votre amie

dénichera du premier coup votre ours en peluche, vous savez celui à qui il manquait une oreille, au ventre galeux, et dont on vous avait dit que le chien l’avait déchiqueté et qu’on avait dû le

jeter ! Et le voici de nouveau, entre vos mains et vous sentez votre érection fondre comme neige au soleil. En quelques instants, vous êtes redevenu petit garçon de quatre ans, au zizi

rabougri et dérisoire. Et je pourrais aussi vous parler de votre premier tricycle ou d’un cahier du jour de CE2 qui vous feraient exactement le même effet !

Supposons que vous ayez enfin réuni toutes les conditions favorables. Par un doux samedi du mois de mai, vous êtes seuls chez des amis qui vous ont généreusement prêté leur maison de campagne pour le week-end. Votre nouvelle compagne, une grande et belle femme brune aux courbes prometteuses, semble dans de bonnes dispositions. Donc, vous visitez la vieille maison, logiquement, de la cave au grenier… Justement, il y a un escalier qui mène sous les combles. La clef est sur la porte. Tout se présente pour le mieux : le grenier est vaste, bien rangé, éclairé par de vastes lucarnes. Dans un coin, on a entreposé de vieux meubles dont un divan recouvert d’une housse… Vous bandez ferme ! Votre partenaire se laisse embrasser, caresser les fesses et peloter les seins… Mais lorsque vous voulez l’entraîner vers le divan, elle vous dit calmement :

- Je suis désolée, tu fais comme tu veux mais j’ai mes règles.

© Michel Koppera, avril 2009

Le dessin est d'Alex Varenne

Ecrire un commentaire - Voir les 4 commentaires

Au petit matin,

d’autres mauvaises surprises m’attendaient. Dans le rétroviseur, j’ai vu qu’une trace de sang séché courait de mon front jusqu’au menton ; un des préservatifs, jeté négligemment sur le siège

passager s’y était vidé de son contenu et le sperme encore poisseux avait imbibé le tissu du siège ; et quand nous sommes sortis de la voiture pour nous dégourdir les jambes, Pauline a

remarqué d’autres éclaboussures de sperme frais sur les portières arrière – je me suis alors rappelé avoir cru entendre des bruits de pas pendant qu’elle avait les pieds sur les appuie-tête et

que je lui tétais les seins.

Au petit matin,

d’autres mauvaises surprises m’attendaient. Dans le rétroviseur, j’ai vu qu’une trace de sang séché courait de mon front jusqu’au menton ; un des préservatifs, jeté négligemment sur le siège

passager s’y était vidé de son contenu et le sperme encore poisseux avait imbibé le tissu du siège ; et quand nous sommes sortis de la voiture pour nous dégourdir les jambes, Pauline a

remarqué d’autres éclaboussures de sperme frais sur les portières arrière – je me suis alors rappelé avoir cru entendre des bruits de pas pendant qu’elle avait les pieds sur les appuie-tête et

que je lui tétais les seins.

Béatrice avait

quarante-quatre ans et occupait le poste de secrétaire de direction dans une collectivité locale. Il me la décrivit comme une femme sensuelle, sans fausse pudeur. Elle était selon ses dires

plutôt jolie, brune aux yeux noisette, mais il ne put m’en apprendre davantage.

Béatrice avait

quarante-quatre ans et occupait le poste de secrétaire de direction dans une collectivité locale. Il me la décrivit comme une femme sensuelle, sans fausse pudeur. Elle était selon ses dires

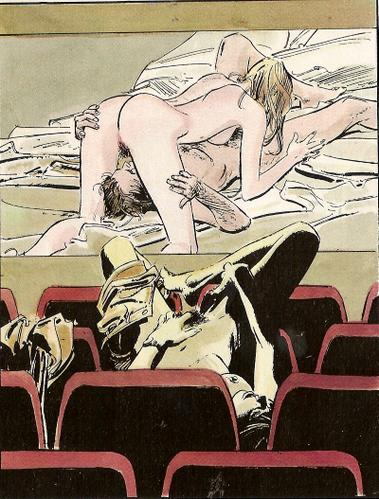

plutôt jolie, brune aux yeux noisette, mais il ne put m’en apprendre davantage. Au second acte, elle le suçait ; ensuite, au troisième, c’était lui qui s’agenouillait entre les

cuisses ouvertes de Béatrice, glissait sa tête sous la jupe relevée et lui léchait la chatte, vulve et clitoris. À l’entracte, ils s’offraient un rafraîchissement au bar et discutaient de la

pièce avec des connaissances.

Au second acte, elle le suçait ; ensuite, au troisième, c’était lui qui s’agenouillait entre les

cuisses ouvertes de Béatrice, glissait sa tête sous la jupe relevée et lui léchait la chatte, vulve et clitoris. À l’entracte, ils s’offraient un rafraîchissement au bar et discutaient de la

pièce avec des connaissances. Il se retenait de

décharger, de crainte de laisser des pièces à conviction sur le velours rouge des fauteuils. Mais il lui arrivait de se laisser aller pendant le salut final, juste avant le retour des lumières

dans la salle.

Il se retenait de

décharger, de crainte de laisser des pièces à conviction sur le velours rouge des fauteuils. Mais il lui arrivait de se laisser aller pendant le salut final, juste avant le retour des lumières

dans la salle.

Le lendemain

matin, au petit déjeuner, on observe du coin de l’œil les couples attablés et on tente de les reconnaître. Et si c’était cette grosse dame blonde dont les orgasmes à répétition faisaient trembler

les rideaux ? Ou peut-être ce jeune couple là-bas, avec leurs deux enfants, aux gestes dociles ? On nous regarde aussi, à la dérobée.

Le lendemain

matin, au petit déjeuner, on observe du coin de l’œil les couples attablés et on tente de les reconnaître. Et si c’était cette grosse dame blonde dont les orgasmes à répétition faisaient trembler

les rideaux ? Ou peut-être ce jeune couple là-bas, avec leurs deux enfants, aux gestes dociles ? On nous regarde aussi, à la dérobée.

Et

puis, un jour où tu avais le regard presque lucide, je t’ai fait une petite injection dans la verge. Tu as dû sentir une vague de chaleur t’inonder le membre, les couilles et tout le reste. J’ai

déboutonné ma blouse sous laquelle j’étais nue, intégralement. Je t’ai montré mes seins, mon ventre, ma touffe fendue de désir. Voilà ta bite qui prend des dimensions jusque-là ignorées. Tu te

retrouves avec une érection phénoménale, bandé comme un ressort de jouet tendu à tout rompre. J’ai grimpé sur le lit, je me suis ouverte au-dessus de toi, un genou de part et d’autre de ton corps

immobile, et je me suis seringué ta bite directement dans le cul. D’où tu étais, tu pouvais tout voir, surtout ma vulve béante, huileuse. Je suis sûre que tu mourais d’envie d’y glisser les

doigts, mais tu étais prisonnier de ta gangue de plâtre. Un vrai supplice de Tantale. Tout ce que tu pouvais faire, c’était te cambrer pour me la mettre au plus profond.

Et

puis, un jour où tu avais le regard presque lucide, je t’ai fait une petite injection dans la verge. Tu as dû sentir une vague de chaleur t’inonder le membre, les couilles et tout le reste. J’ai

déboutonné ma blouse sous laquelle j’étais nue, intégralement. Je t’ai montré mes seins, mon ventre, ma touffe fendue de désir. Voilà ta bite qui prend des dimensions jusque-là ignorées. Tu te

retrouves avec une érection phénoménale, bandé comme un ressort de jouet tendu à tout rompre. J’ai grimpé sur le lit, je me suis ouverte au-dessus de toi, un genou de part et d’autre de ton corps

immobile, et je me suis seringué ta bite directement dans le cul. D’où tu étais, tu pouvais tout voir, surtout ma vulve béante, huileuse. Je suis sûre que tu mourais d’envie d’y glisser les

doigts, mais tu étais prisonnier de ta gangue de plâtre. Un vrai supplice de Tantale. Tout ce que tu pouvais faire, c’était te cambrer pour me la mettre au plus profond.

Enfin, te voilà

qui ressors de la cabine. Toute mouillée, ta longue touffe, collée, dégoulinante, pendouille entre tes cuisses comme le pelage d’une chienne qui sort de l’eau. J’en bande instantanément. Tu viens

t’asseoir face à moi, au bord de la baignoire. Mon pied droit remonte ta jambe, puis ta cuisse et, doucement, se glisse dans ta vulve savonneuse. Tu t’ouvres à l’extrême. Mon pied s’enfonce en

toi profondément, jusqu’à te caresser le col de l’utérus avec les orteils. Tu jouis comme ça, les pieds dans l’eau chaude, les fesses sur l’émail.

Enfin, te voilà

qui ressors de la cabine. Toute mouillée, ta longue touffe, collée, dégoulinante, pendouille entre tes cuisses comme le pelage d’une chienne qui sort de l’eau. J’en bande instantanément. Tu viens

t’asseoir face à moi, au bord de la baignoire. Mon pied droit remonte ta jambe, puis ta cuisse et, doucement, se glisse dans ta vulve savonneuse. Tu t’ouvres à l’extrême. Mon pied s’enfonce en

toi profondément, jusqu’à te caresser le col de l’utérus avec les orteils. Tu jouis comme ça, les pieds dans l’eau chaude, les fesses sur l’émail.

Derniers Commentaires